日本の出入国在留管理庁が運用する「高度専門職」制度は、学歴・職歴・年収などをポイント化し、一定の基準を満たした外国人を優遇的に受け入れる仕組みです。その中でも「 高度専門職1号 ロ 」は、企業などに雇用されて高度な知識や技術を活用するエンジニア・研究者・専門職に該当します。

在留期間の5年付与、永住許可の在留歴短縮、配偶者や親の帯同など、多様な優遇措置が設けられており、制度を正しく理解することで、在留計画の幅が大きく広がります。

本記事では、高度専門職1号ロの仕組み・評価項目・特別加算制度を中心に、行政書士の視点からわかりやすく整理します。

当事務所では、最新の制度に対応したビザ申請の自動見積もりシステムを導入しており、最安値での手続費用をすぐに確認できます。

VISAdeAI は、あなたの情報を入力するだけで、在留資格申請取次の最安値を自動的に見積もります。今すぐ試してみましょう!

高度専門職制度の概要と優遇措置

日本の出入国在留管理庁が運用する「高度専門職」制度は、学歴・職歴・年収・研究実績などを総合的に評価し、一定以上のポイントを満たした外国人を優遇的に受け入れる仕組みです。

この制度は、日本経済の国際競争力を高めることを目的に、平成24年(2012年)に導入されました。単なる労働力としてではなく、「高度な知識や技術を持つ人材」を戦略的に確保することを狙いとしています。

高度専門職の在留資格は、「1号イ(高度学術研究活動)」「1号ロ(高度専門・技術活動)」「1号ハ(高度経営・管理活動)」の三つに分類されます。

このうち「1号ロ」は、企業や研究機関などに雇用されて専門的な知識・技術を提供する外国人に適用されるものです。たとえば、エンジニア、データサイエンティスト、企業内研究員、コンサルタントなどが代表的な対象となります。

高度専門職として認定されるためには、原則として70点以上のポイントを獲得することが必要です。さらに80点以上を満たす場合には、より強力な優遇措置が適用されます。

このポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力などを基準に算出され、個々のバックグラウンドに応じた柔軟な評価が可能です。

また、一般的な就労系ビザと比較して、高度専門職には多様な優遇措置が用意されています。主な内容は次のとおりです。

- 在留期間「5年」付与:安定した長期在留が可能。

- 永住許可の要件緩和:70点以上で3年、80点以上でわずか1年の在留で永住申請が可能。

- 配偶者の就労緩和:配偶者が在留資格を取得すれば、資格外活動許可なしでフルタイム勤務が可能。

- 親の帯同許可:16歳未満の子の養育や妊婦の補助を目的として、一定要件のもと親の在留を認める。

- 家事使用人の帯同:一定の年収(1,000万円以上等)を満たす場合に、家事使用人を帯同できる。

- 複合的活動の許容:研究・教育・企業内活動をまたいだ活動が可能で、複数の分野にまたがる働き方を認める。

これらの優遇措置により、高度専門職は単なる就労資格を超え、「日本での長期的な生活・研究・経営活動の基盤」として機能します。

制度の活用次第で、在留の安定だけでなく、将来的な永住・家族帯同・キャリア形成にも大きなメリットをもたらすのが、この制度の最大の特徴といえるでしょう。

参考:出入国在留管理庁

高度専門職1号 ロ の定義と対象業務

「高度専門職1号ロ」は、高度な専門的知識または技術を活用して企業や研究機関等で業務に従事する外国人に付与される在留資格です。

入管法上は、「人文科学・自然科学の分野に属する知識を要する業務」に該当し、契約に基づいて報酬を得て就労する活動が対象となります。

一般的な「技術・人文知識・国際業務」ビザとの大きな違いは、ポイント制による選抜と高度人材としての優遇措置です。

同じ職務内容であっても、学歴や年収、研究実績などのポイントが基準を満たすことで、より安定した在留期間(5年)と、永住・家族帯同などの特典を受けることができます。

対象職種としては、エンジニア、データサイエンティスト、ITコンサルタント、研究開発職、技術顧問など、技術・知識の応用を伴う職務が中心です。

ポイント配点の全体構造と戦略

高度専門職1号ロでは、学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本国内学位・日本語能力といった要素がポイントとして評価され、合計70点以上で資格取得が認められます。

さらに、80点以上を満たすと、永住許可の要件短縮など、より強い優遇措置を受けることができます。

評価項目は、単に点数を積み上げるだけでなく、申請者のバックグラウンドに応じた戦略的な組み合わせが鍵となります。

たとえば、学歴や研究実績で高得点を狙う「学術型」、年収や職歴で加点を重ねる「実務型」など、個々の強みに応じた設計が有効です。

次章では、これらの主要項目の配点について、実際の数値を交えて詳しく解説します。

主要項目の配点を深掘り

高度専門職1号ロでは、70点・80点の到達を左右するのが「主要7項目」の配点です。ここでは、それぞれの評価軸と実務上のポイントを整理します。

(1)学歴 ― 専門性の基礎となる評価項目

学歴は最も分かりやすい評価項目です。

博士号は30点、修士号は20点、学士号は10点が基本です。

職務内容と専攻分野の関連性が必要で、たとえば理系博士がIT企業で研究開発職に就く場合は満点評価が得られます。一方、専攻と業務内容の乖離が大きいと評価されないことがあります。

また、日本の大学・大学院を修了している場合は、追加で10点の加点(「日本学位加点」)が得られる点も重要です。これは外国人留学生にとって有利なポイントです。

(2)職歴 ― 経験年数と専門分野の一致

職歴は、実務経験が10年以上で20点、7年以上で15点、5年以上で10点が基本です。

評価の前提は「職務内容が専門分野と一致しているか」であり、単なる在職期間ではなく、専門性に基づく職歴が対象です。

研究職や技術職の場合、大学・大学院での研究期間を職歴の一部として算入できるケースもあります。

(3)年収 ― ポイントの中核をなす実力評価

年収は最も加点幅の大きい項目です。

おおよその目安として、500万円台で15点、700万円台で25点、1,000万円以上で40点という段階的な評価になります。

海外勤務経験者の場合は、外国通貨を日本円に換算して評価されますが、最新の為替レートに基づく計算が必要です。

また、企業から支給される給与明細や雇用契約書など、年収を明確に裏づける書類の提出が求められます。

「高収入=高ポイント」という構造上、企業の給与体系が高度専門職認定に大きく影響します。

(4)年齢 ― 若年層に有利な設計

年齢加点は、29歳以下で15点、30〜34歳で10点、35〜39歳で5点が基本です。

40歳以上は加点なしですが、年齢が高い場合は年収や職歴でカバーすることが可能です。

この加点構造は、将来性のある若手人材を積極的に受け入れる狙いがあるとされています。

(5)研究実績・特許・受賞歴 ― 専門性を示すボーナス項目

研究論文、国際的な賞、特許などがある場合、最大25点までの加点が可能です。

具体的には、査読付き学術論文、特許出願・登録実績、国際学会での表彰などが対象になります。

特に理工系の研究者・技術者にとっては、学歴・職歴と並んで大きな強みとなる項目です。

大学や研究機関からの証明書類(研究テーマ・成果一覧など)がポイント申請時に重要な根拠資料となります。

(6)日本の学位 ― 留学生・研究者に有利な追加ポイント

日本の大学または大学院を修了している場合、10点の加点が得られます。

特に日本企業や研究機関への就職を目指す外国人留学生にとって、この加点は非常に有利です。

日本語での研究・学修経験があること自体が、企業との円滑なコミュニケーションにも寄与します。

(7)日本語能力 ― 実務上の信頼性を補強

日本語能力試験(JLPT)N1合格で15点、N2合格で10点が加算されます。

また、大学・大学院での日本語教育課程修了者、もしくは業務上の日本語使用実績がある場合も、一定の加点対象です。

この日本語能力加点は、「外国人としての専門性+日本社会への適応力」の両面を評価する要素として位置づけられています。

日本語での社内コミュニケーションや行政手続への対応が可能であることは、企業・行政双方にとって大きな安心材料です。

(まとめ)

高度専門職1号ロのポイント配点は、単独の要素よりも総合バランスが重要です。

博士号を持つ研究者でも、職歴が短ければ70点に届かない場合があります。逆に、修士号でも高収入・長期職歴で十分にクリア可能です。

ポイントの組み合わせを戦略的に設計することが、高度専門職認定への最短ルートとなります。

企業・制度に紐づく特別加算の活用

高度専門職1号ロの評価においては、基本項目のほかに「特別加算」と呼ばれるボーナスポイントがあります。

これは、所属する企業や個人の特別な業績が政府の評価基準に該当する場合に加点される仕組みで、制度を理解しているかどうかで最終的な合計点に大きな差が生まれます。

(1)イノベーション促進支援措置対象企業

最も代表的な特別加算が、イノベーション促進支援措置の対象企業に所属している場合です。

この企業区分は、経済産業省や文部科学省が連携して指定する「研究開発力・技術革新性の高い企業」であり、該当する場合は+10点の加点が得られます。

上場企業や国の研究助成を受けている企業、あるいは特定の産学官連携プロジェクトに参画している法人が多く含まれます。

特に、中小企業がイノベーション促進支援措置の対象企業である場合は+20点の加点が得られます。

実務上は、企業側が「対象企業証明書」を発行することで加点を申請できます。

(2)上場企業・グループ会社・外資系支店

上場企業またはそのグループ会社・相互会社で働く場合も、一定の優遇が認められます。

特に、東京証券取引所プライム市場上場企業や国際的信用評価を有する外資系企業は、経済的安定性が高いとみなされ、評価にプラス要素として作用します。

明示的な数値加点はないものの、実務上、安定した年収・継続雇用の証明としてポイント計算に有利に働くケースが多いといえます。

(3)公的研究機関・大学・産学連携プロジェクト

大学・公的研究機関・国立法人に勤務している場合、または産学連携研究プロジェクトに参画している場合も、研究業績の評価や特別加点を受けられることがあります。

特に理工系研究者・エンジニアは、研究実績ポイント(最大25点)との相乗効果が大きく、所属機関が文部科学省・経産省の指定事業に関与しているかを確認することが重要です。

該当する場合は、所属機関の公的証明書またはプロジェクト採択通知書を提出することで加点対象となります。

(4)国家戦略特区・スタートアップ支援関連企業

国家戦略特区や経産省のJ-Startupプログラムなど、特定の成長支援スキームに選定されている企業に所属する場合も、特別加点の対象となります。

とくにスタートアップ企業が外国人エンジニアや研究者を採用する場合、この加点によって人材獲得競争力を高めることができます。

自治体レベルでも、東京都や大阪府などが独自に「特区高度人材支援制度」を設けており、制度連携によって入管審査が円滑になることがあります。

(5)外国での資格・表彰による加点

個人として、国際的な資格や表彰を受けている場合にも加点が認められます。

たとえば、国際特許の取得、グローバル企業の技術賞、国際会議での受賞などは、法務大臣が指定する「高度な業績」としてポイント評価されます。

このような国際的評価を持つ人材は、日本の産業競争力に寄与する存在として高く評価されます。

(まとめ)

特別加算は、本人の能力だけでなく「どの企業に所属しているか」「どの制度に関わっているか」が鍵を握ります。

所属企業がどの政府支援制度に指定されているかを確認することで、追加の10点前後を確保できるケースは少なくありません。

企業の制度情報は経産省・内閣府・JETROなどで公開されており、事前に確認することがポイント設計上の重要ステップとなります。

ケース別ポイント設計(職種別の実例)

高度専門職1号ロで70点・80点を達成するには、自身のキャリア特性に合わせたポイント設計が欠かせません。ここでは代表的な4つのタイプを例に紹介します。

① 若手高年収型(外資系コンサル・エンジニア)

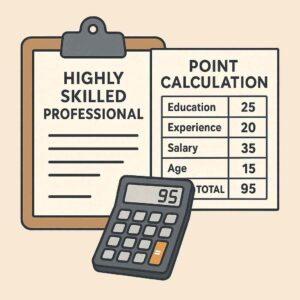

30歳・修士号・年収1,000万円で、学歴20点+年収40点+年齢10点=70点。

さらに日本語N1(+15点)で85点に到達。企業側の加点があれば、1年での永住が視野に入ります。

② 研究職型(博士+研究実績)

博士号(30点)+職歴5年(10点)+研究実績(20点)+年収700万円(20点)=80点。

博士の学歴は強いです。

③ 管理職型(マネージャー層)

学士(10点)+職歴10年(20点)+年収1,200万円(40点)=70点。

日本語N2(+10点)で80点超え。年齢加点はなくとも実務力で補えます。

④ 日本学位型(元留学生)

修士(20点)+日本学位(+10点)+職歴5年(10点)+年収800万円(25点)+日本語N1(15点)=80点。

留学生から高度専門職へ移行する典型的モデルです。

このように、同じ職種でも組み合わせ次第で戦略的にポイントを積み上げることが可能です。

次章では、申請時に見落とされがちな「落とし穴」と注意点を解説します。

よくある落とし穴と留意点

高度専門職の申請では、職務内容と学歴の関連性が不十分なまま提出されるケースが多く、減点の主因となります。

また、年収証明書・雇用契約書・納税証明の不整合も頻発します。

さらに、インターンや短期雇用期間を実務年数に含めて誤算するミスにも注意が必要です。

細部の整合性確認こそ、審査通過の鍵となります。

まとめ: 高度専門職1号 ロ の活用戦略

高度専門職1号ロは、専門性と実績を正しく評価し、日本での長期的キャリアを築くための強力な在留制度です。

70点を基準に、80点を目指す戦略的なポイント設計が重要です。

行政書士として、個人の強みと企業の制度を最大限に活かした申請支援を行うことで、確実な認定取得を実現しましょう。

当事務所では、最新の制度に対応したビザ申請の自動見積もりシステムを導入しており、最安値での手続費用をすぐに確認できます。

VISAdeAI は、あなたの情報を入力するだけで、在留資格申請取次の最安値を自動的に見積もります。今すぐ試してみましょう!